現場の“困った”から生まれた情報共有のカタチ

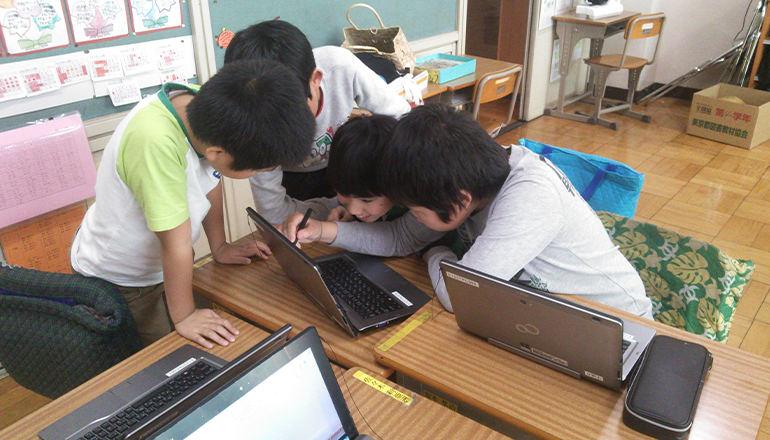

「Active Knowledge」の運用は、2014年、A区に1万台のタブレットが導入されたときにスタートしました。タブレット活用は9月から本格的な運用が始まり、学校現場はてんやわんやの状態に。

私たちアクティブブレインズでは、ICT支援員をまとめる統括コーディネーター1名、区内を4地域に分けてそれぞれにICT支援員リーダー4名、さらにICT支援員を5名ほど輩出し、他社からの支援員も含めて総勢34名でICT利活用支援を行っていました。現在はGIGAスクール構想により、ICTトラブルにも落ち着いて対応できる環境が整ってきましたが、当時はすべてが“初めてづくし”。支援員たちは一日中、学校中を走り回っていました。

ネットワークがつながらない、タブレットの画面が真っ白、充電ができていない、電子黒板の文字が小さくて後ろの子が見えない……。そのたびにICT支援員が対応にあたるのですが、支援員自身も初めてのことばかり。事前研修では想定できなかったトラブルも多く、対応にはかなりの時間と労力を割かざるを得ませんでした。

さらに、各学校からヘルプデスクに電話が集中し、つながらないこともしばしば。使いたいのにトラブルで活用が止まってしまう――そんな事態は、何としても避けなければなりません。

そこで、各校にいる支援員から現場の状況やお困りごとをいち早く報告・連絡・相談してもらう仕組みが必要だと感じました。私たちは、突貫工事で支援員の1日の活動を記録・共有するアプリ「ほうれんそう名人」の開発に取りかかりました。

(※「ほうれんそう名人」は、ICT支援員の業務を見える化するために開発した、報告・連絡・相談のクラウドツールです。収集したデータは分析レポートの作成にも活用されました。現在はサポートを終了しています。)

毎日34人の支援員から上がってくるデータを見ていると、各校から寄せられるトラブルや質問は、ほとんど同じ内容であることに気づいたのです。そこで私たちは、最初に起きたトラブルの解決策や問い合わせへの回答をWebサイトで支援員全員に共有し、次に同じ問題が発生したときは、それを参考にして1次対応をすることにしました。こうして生まれたのが、学校でのお困りごとを素早く解決するための情報共有サイト「Active Knowledge」でした。この仕組みが浸透するにつれ、パンク寸前だったヘルプデスクへの問い合わせは激減していきました。

情報担当の先生の負担を減らしたい!

その後、タブレットの導入は都内の他自治体にも広がりました。しかし、A区のように1校に1人のICT支援員を常駐配置するのは、予算上難しい地域も多く、トラブルなどの対応を担ったのは情報担当の先生たちでした。当時はまだICTが苦手な先生も多く、得意な先生には質問が集中し、情報担当の先生たちからは「もう限界!」という声も上がっていました。

そこで、各学校の情報担当の先生をサポートするために自治体専用の情報サイト「Active Knowledge」と、教育委員会と学校をつなぎ、必要な情報を収集するICTコーディネーターの運用をセットで提案していきました。ヘルプデスクに寄せられたQ&Aをコーディネーターがサイトに掲載したり、教育委員会の担当者から依頼を受けて記事を作成・公開したりと、現在の形に近い運用へと進化していきました。

これからは生成AIを活用した運用を!

こうした運用の中で、一つの懸念がありました。それは、「担当者が変わったら、サイトの更新が止まってしまうのでは?」という属人化の問題です。「自分はWebに詳しいけど、次に来る人がそうとは限らない。そうなったら、せっかくの情報サイトが活かされないよね」と、そんな声もありました。その心配ごとを払拭するために、今後は生成AIの活用によって、担当者が変わっても記事更新がしやすい環境を整えていく方向で準備を進めています。

どんな時代でも、教育現場に必要なのは、

“変化に合わせて進化し続ける、確かな情報の循環”だと、私たちは考えています。

- 所属名

- 株式会社アクティブブレインズ

- お名前

- 代表取締役 平山 喬恵

- 保有資格

- 国家キャリアコンサルタント/二等無人航空機操縦士

- プロフィール

- https://active-brains.co.jp/company/greeting/