「デジタル生活ノート」は、千葉大学教育学部・磯邉聡准教授に監修いただいた心とからだの見守りツールです。

子どもたちの心や体の小さな変化を、先生や保護者、スクールカウンセラーなど “チーム学校” で見守ることを目的とした、児童生徒と教員をつなぐ生活記録簿です。

監修者からのメッセージ

多くの魅力と可能性を秘めた新しい「デジタル生活ノート」がアップデートされました。監修者の一人としてそのメリットや活用法について述べたいと思います。

<子どもにとってのメリット>

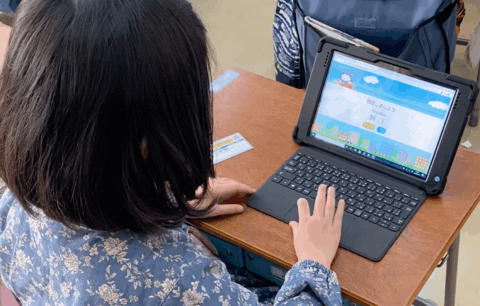

子どもたちは心や体調、そして学習の状態について、今の自分をより表しているスタンプを探します。スタンプはシンプルかつ親しみやすいものでどんな子どもでも短時間で実施可能です。、子どもたちはこれらの日々の自己内省を通じて、セルフモニタリング機能を高めることができるようになり、少しずつ意識化や言語化が育まれていきます。

さらに、日記などに本音やメッセージ、ときには悩みごとなどをより気軽に入力できるハードルの低さもデジタルならではの大きなメリットです。また、教科連絡を確認することによって忘れ物が防止できたり、行動計画が立てやすくなったりする点も見逃せないポイントです。

<先生方にとってのメリット>

毎日のスタンプをチェックすることで、子どもの状態や変化をいち早く知ることができます。特に、状態によってスタンプが色分けされているのは非常に便利です。また、「日記」には子どもたちのさまざまなメッセージやつぶやきが書かれており、問題の早期発見につながるだけでなく、応援メッセージやアドバイスさらには気になる子どもへの声かけなど一次予防としての機能が期待できます。

さらに紙媒体でのやりとりではありませんので、さまざまな事情等で学校に登校していないすべての子どもの状態や変化を把握することができるのと同時に、メッセージをやりとりすることができるのも大きな特徴です。

<学校組織としてのメリット>

こころの健康観察や日記を、学年スタッフや養護教諭、そしてスクールカウンセラーなど複数の教職員の目で共有することで、子どもたちが発信するさまざまなメッセージやシグナルに対して適切に見立てられるようになると同時に、校内連携に基づいた重層的な支援が可能になります。これらはより充実した教育相談・生徒指導・特別支援教育体制の構築に寄与します。

また、デジタル生活ノートの記載内容を素材(事例)として、若手や経験の少ない教職員に対して見立てや対応の練習を行ったり校内研修に活用したりするなどOJTにも役立てることが可能です。

このように「デジタル生活ノート」はすべての児童生徒を対象とした一次予防の機能を有しており、文部科学省が2023年3月に発表した『誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)』で示されいる「小さなSOSを見逃さないチーム学校」を実現するための強力なサポートツールとしての役割が期待されます。

- 所属名

- 千葉大学 教育学部

- お名前

- 磯邉 聡 准教授

- 保有資格

- 臨床心理士・公認心理師

- 研究者情報

- https://researchmap.jp/s-isobe(外部サイト)