「虹色ボックス」は、Scratch 3.0を活用した小・中学生向けのプログラミング教材集です。

低学年から使える教材を100種類以上収録しており、基礎から応用までを段階的に楽しく学ぶことができます。

一人ひとりのレベルやペースに合わせて学べるよう設計されており、自学自習にも対応。

子どもたちが「できた!」という成功体験を積み重ねながら、プログラミングの楽しさと学びを実感できる教材です。

虹色ボックスの3つの特長

虹色ボックスは、「できた!」という成功体験を出発点に、子どもの主体的な学びを促します。

段階的な学びの設計を通して、論理的思考力や創造的な表現力を自然に育んでいきます。

ステップ1:「できた!」を積み重ねる(エラーレスラーニング)

チュートリアル・スタートアップ

プログラミングといえば、「トライ&エラー」という言葉をよく耳にします。

しかし、最初からエラーばかりだと、苦手意識を持ってしまう子どもも少なくありません。

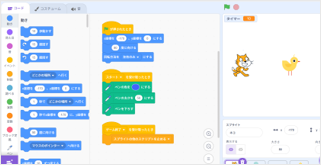

虹色ボックスでは、いきなり難しい課題に挑戦するのではなく、まずは解説動画を見ながらまねして作るところからスタートします。

「できた!」という成功体験を何度も積み重ねることで、自然とプログラミングの楽しさを感じられるようになります。

教材は、一連のプログラムの動きを細かいステップに分けて設計されています。たとえば「ネコが歩く」「ジャンプする」「一回転する」といった動きを一つずつ学べるようになっており、子どもたちは無理なく達成感を得ながらスキルを身につけていきます。

こうした小さな“できた!”の積み重ねが、「もっとやってみたい!」という意欲を育み、主体的な学びへとつながっていきます。

※エラーレスラーニング:学習者が間違いを経験するのを最小限に抑え、成功体験を積み重ねながらスキルや知識を身につけていく学習方法

ステップ2:「なんで?」と考える(スキャフォールディング学習)

ステップアップ

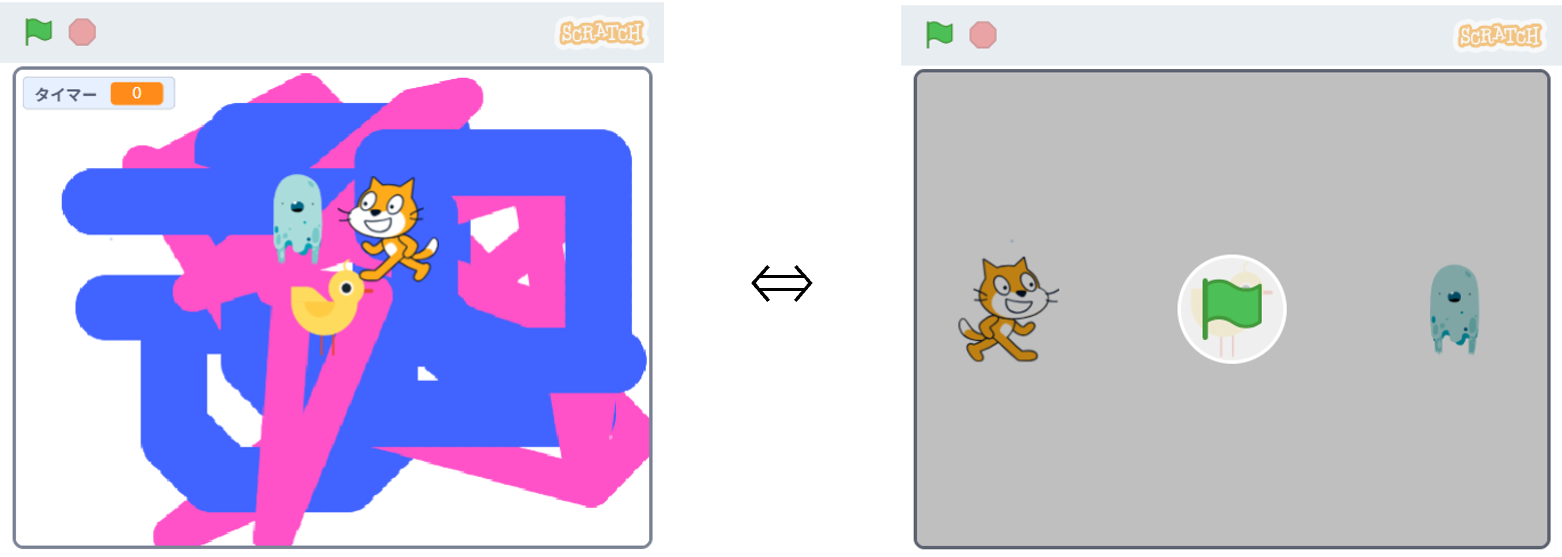

プログラミングの基礎が身についたら、次のステップとして、あえてエラーが発生しているプログラムの修正に挑戦します。子どもたちは見本のプログラムと見比べながら、「どこが違うんだろう?」と考え、試行錯誤を重ねてエラーの原因を探していきます。

一人では難しいと感じる場面でも、解説動画やヒントを参考にしながら、自分の力で課題を見つけ、解決へとつなげることができます。さらに、すべての教材にはテンプレートが付属しているため、一から作る手間がなく、課題そのものに集中して学ぶことができます。

こうした学びを通して、子どもたちは思考力を育みながら、「自分でもできる!」という自信と達成感を高めていきます。

※スキャフォールディング学習:学習者が自分で考えられるように、先生や教材が “足場” をつくって支える学習方法

特長3:「やってみたい」を形にしていく(トライ&エラー)

みんなの広場

プログラミングに慣れてきたら、次のステップとして自分のアイデアを形にするプログラムづくりに挑戦します。

子どもたちは、自分なりの見通しを立てながら、自由な発想で作品づくりに取り組みます。

虹色ボックスの「みんなの広場」には、子どもたちが作ったたくさんのプログラム作品が公開されています。

作品を実際に動かしたり、プログラムの中身をのぞいてみたりすることで、「自分もやってみたい」「こうしたらもっとおもしろくなるかも」といった新しい発想や気づきが生まれます。

そして、考えて、試して、振り返って、また挑戦する。

この学びのサイクルを繰り返すことで、子どもたちの“考える力”と“創り出す力”が育まれていきます。

虹色ボックスは、未来を創る力を育みます!

「虹色ボックス」が目指すプログラミング教育は、単に “技術を身につける” ことではありません。

「自分なりの見通しを持って行動し、結果を振り返って学びに変えていく」

その力こそが、これからの時代に必要とされる未来を創る力だと、私たちは考えています。

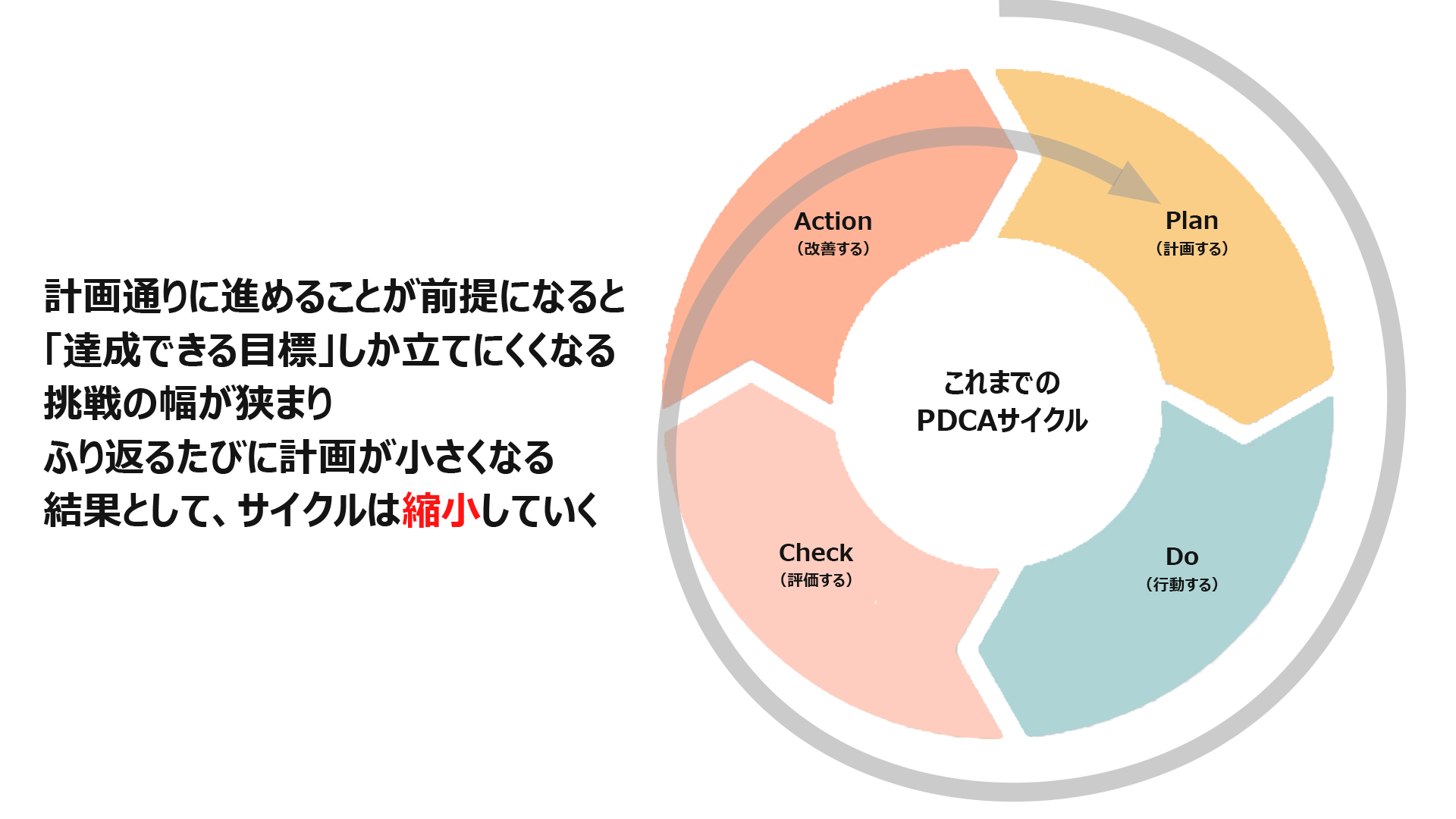

これまでの教育現場では、PDCA(計画→実行→評価→改善)が学びの基本とされてきました。

しかし、予測が難しく正解のない問いに向き合うこれからの社会では、

「まずはやってみること」を起点としたAARサイクルが、より自然で効果的な学びの形となってきています。

※AARサイクルとは:OECDが提唱する学習プロセスで、Anticipation(見通し)、Action(行動)、Reflection(振り返り)の3段階を繰り返すことで、効果的な学びを促進するものです。

「虹色ボックス」は、子どもたち一人ひとりのAARサイクルを応援します。

正解がひとつではない問いに挑み、自分の中にある「やってみたい!」を形にしていく。

そんな探究のプロセスが、子どもたちの思考力・創造力・自己調整力を育んでいきます。

先生の声

活用を通じて寄せられた先生の声と、監修者からのメッセージをご紹介します。

現場での手応えや子どもたちの変化、そして開発に込めた想いをご覧ください。

導入をご検討中のご担当者さまへ

「虹色ボックス」の機能詳細や活用方法について、さらに詳しく知りたい方は

下記よりお気軽にお問い合わせください。

デモのご案内や資料のご提供、お見積もりのご依頼にも対応しております。